[몿지니의 꾸러미] ‘춤과 시간’ 편

‘몿지니의 꾸러미’는 매월 하나의 주제로 <몿진>을 기획하고 글감을 구성하면서, 몿지니들이 영감을 받았던 재료들을 한데 모아 소개하는 코너입니다. 이번 17호는 ‘춤과 시간’을 테마로 보코가 채집한 영감의 꾸러미를 풀어봅니다. 춤의 필연적인 요소이자 모든 존재가 숙명적으로 마주할 수 밖에 없는 관념 ‘시간’에 대해 탐구해 볼거리를 소개합니다.

소설 <나폴리 4부작>

엘레나 페란테 (2017)

&

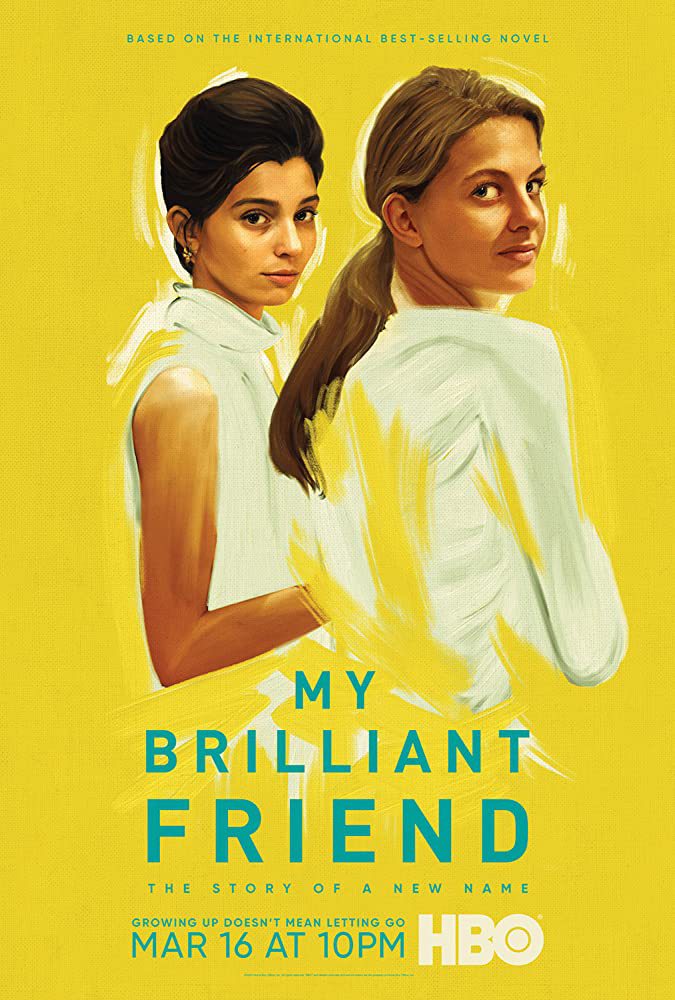

드라마 <나의 눈부신 친구>

HBO (2018~)

이탈리아 나폴리 폐허에서 빛나는 두 여자의 60여 년에 걸친 우정과 일생을 담은 이야기이다. 4부작으로 구성된 소설은 ‘나의 눈부신 친구’, ‘새로운 이름의 이야기’, ‘떠나간 자와 머무른 자’, ‘잃어버린 아이 이야기’ 총 4권으로 이루어져 있다.

두 해 전 여름과 가을 사이 나는 몇 날 며칠 밤을 새워가며 두 여성이 각자의 방식으로 자신의 자아와 삶을 지키는 이야기에 매료되어 보냈다. 나폴리라는 당시 작은 도시에서 어쩌면 비슷한 모양으로 삶을 일구어 갔을지 모를 두 소녀가 시간이 흐를수록 가까워지기도 하고 멀어지기도 하는 모습을 보며 대리만족하기도 하고 슬프기도 하고 화가 나기도 하는 복잡다단한 심경에 사로잡혔다. 그들이 마주하는 크고 작은 인생의 사건들, 시대의 모순과 소용돌이 같은 나날, 욕망과 분노는 찬란하고 뜨거웠다. 무려 60년의 세월이다. 아직 나는 거쳐보지 못한 시간 앞에 고꾸라지고 싶은 마음이 드는 날마다 꺼내 보고 싶은 이야기였다.

그리고 최근에는 이벤트 쿠폰으로 결제한 왓챠 플레이에서 원작 소설을 각색한 드라마를 발견했다. 시즌 1은 내가 소설을 읽던 2018년에 개봉했다던데 여태 나만 몰랐다니! 억울하고 반가운 마음으로 또 다른 여름과 가을 사이 시즌 2까지 정주행했다. 소설을 영상으로 만날 때는 예기치 못한 감각에 자극을 받게 되는 묘미가 쏠쏠했다. 특히 무릎까지 오는 건조한 색감의 원피스를 나풀거리며 먼지 나는 골목을 뛰는 두 소녀의 발걸음은 곧 그들에게 드리울 삶의 맹렬함과 대비되는 한 편의 춤 같기도.

책 <다크룸-영원한 이방인, 내 아버지의 닫힌 문 앞에서>

수전 팔루디 지음, 손희정 옮김 (2020)

“정체성을 선택할 수 있다면, 인간은 자유로워질 것인가?”

페미니스트 저널리스트이자 한국에는 <백래쉬>의 저자로 유명한 수전 팔루디가 자신의 아버지에 관해 쓴 책이다. 30년 동안 연락을 하고 지내던 아버지가 트렌스젠더 여성이 되었다는 메일로 이야기는 시작한다. 헝가리 유대인으로 태어나 미국으로 건너갔다가 태국에서 수술을 받고 다시 헝가리에 정착한 10년에 가까운 시간 동안 한 인물이 겪은 정체성의 경계를 밀도 있게 기록했다.

책은 몹시 두껍다. 나는 평소 얇은 베개를 선호하는 편인데 내 베개보다도 두껍다. 고백하자면 아직 완독은 못 했다. 총 25장으로 엮여 있는데 아직 16장 부근을 탐색하는 중이다. 두께에 비해 몹시 술술 잘 읽힌다. 다소 생소한 헝가리의 역사와 지명이 나오는 부분에서 주춤거리긴 하지만. 춤추는 사람의 시간, 춤에 담긴 서사와 인간의 궤적을 훑어가며 ‘시간’과 ‘정체성’에 대한 감각을 참고하며 읽었다.

이 두꺼운 책을 번역해낸 대단한 번역가, 손희정 문화평론가의 짧은 인터뷰도 추천한다. 시간이 흐르며 정체성은 변모하는 것일까? 라는 질문의 답을 엿볼 수 있다.

공연 영상 <바람의 씨앗 Seeds of Wind>

안무 Wynn Fricke

춤의 요소로서 ‘시간’이라는 개념을 찾아보다가 발견한 공연 영상이다. 이제 막 춤의 세계에 입문한 자에게는 ‘시간’을 어떤 관념으로 바라볼 수 있을지 기초적인 내용도 잘 정리된 사이트(The elements of dance)였다.

영상이 업로드되어 있는 이 사이트에 의하면 춤을 출 때 시간은 크게 3가지 영역으로 분류할 수 있다. 시, 분, 초의 단위로 인식하는 박자의 시간(Clock time), 서로의 움직임과 템포를 감지하는 감각의 시간(Sensed time), 내부적, 외부적 변화에 반응하는 즉흥적인 시간(Event-sequence). (이해한 만큼 제멋대로 번역한 거라 정확하진 않을 수 있다)

이러한 요소들을 탐구하기 위한 예시로 ‘바람의 씨앗 Seeds of Wind’라는 타이틀의 공연 영상이 올라와 있는데 정말 직관적으로 ‘시간’이라는 개념 느낄 수 있었다. 또-깍 또-깍 정박자의 리듬에 맞춰 하나의 덩어리로 뭉쳐져 있던 무용수들이 움직임을 시작한다. 또와 깍 사이의 틈은 흐트러지기도 하고 채워지기도 한다. 각자의 움직임이 묘하게 어긋나기도 하고 겹쳐지기도 하는데 그사이에도 시간은 흐르고 있다. 다소 서구적 관점의 분절적 시간관이 아닌가 싶기도 했지만.

소설 <백 년의 고독>

가브리엘 가르시아 마르케스 (1967)

‘시간’을 떠올리며 이 이야기는 빼놓을 수 없지. 이번엔 무려 백 년이다. 코로나 19의 확산세가 심해지면서 도서관은 문을 닫고 통장은 텅텅 비어가던 때, 나는 책꽂이 책 파먹기를 시작했다. 빌려오고 안 돌려준 책, 읽다가 포기한 책 다시 파서 끝까지 읽기. 긴 인내심을 갖고 (어차피 시간도 많고) 어떤 구간을 훌쩍 건너면 그다음부터 몰입의 시간만이 기다리고 있을 이야기들. 다정하고 욕정 넘치고 사려 깊고 안타깝고 정신없는 인물들이 자신의 탄생 이전의 이야기를 품고서 나아가다가 돌아오고 흘러가다가 멈칫거리는 장면들. 이야기의 처음과 끝, 그리고 모든 순간을 차지하고 있던 고독에 대해, 백 년이라는 시간에 대해, 어둠이 잦아드는 텅 빈 방에서 생각해보는 것이다.