1화. 낯가림 – 우리 몸 관찰 일기

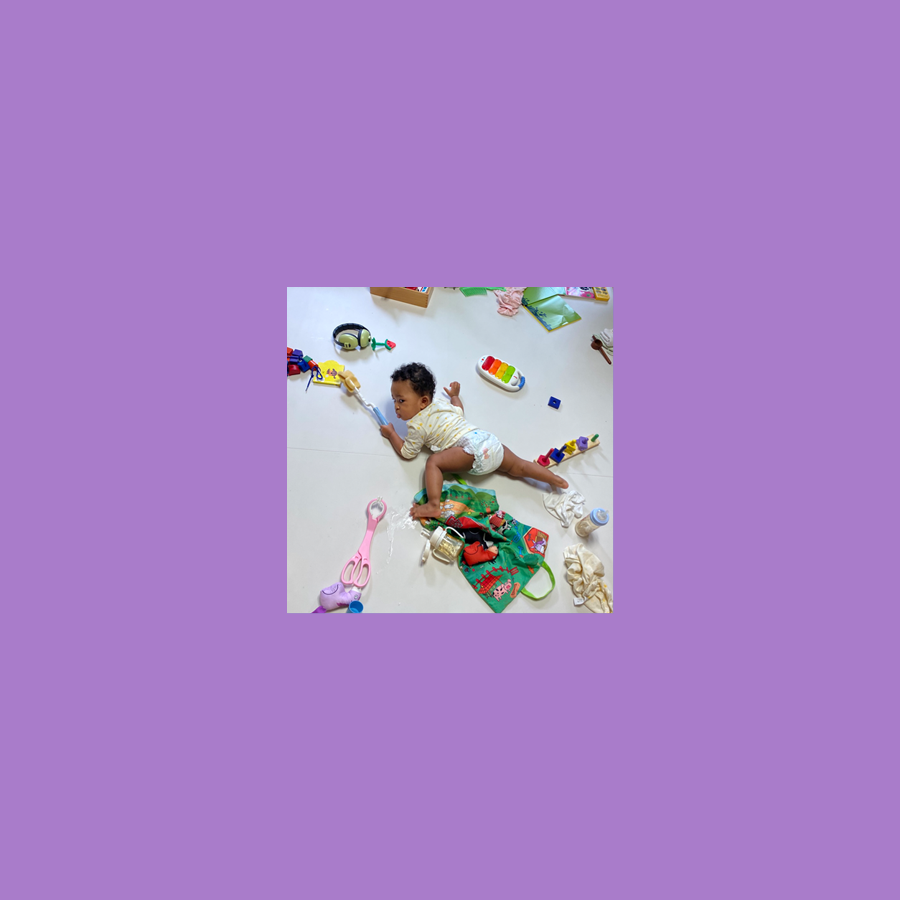

관찰일기의 묘미는 첫날 둘째 날 쓸 때는 알지 못한다. 한 달이 지나고 기록을 다시 되돌아볼 때, 비로소 알게 된다. 4월 중순엔 누운 몸을 뒤집어 엎드리기를 못해 엉엉 소리 내던 아기가 있었고, 5월 초엔 못 본 사이 혼자 엎드려 딸랑이를 쪽쪽 맛있게 빨고 있는 아기를 발견한 반면, 지금은 내가 뒤집으려고 하면 옛날(?!)처럼 재밌어 하기는커녕 턱과 어깨를 땅에 떡 붙인 채 버티는 아기가 있다. 세상에. 인간의 자라는 모습은 새싹이 쭈욱쭈욱 뻗어 나오는 것과 참 다르구먼.

또 이런 묘미도 있다. 어느 날 아침 다섯 시 반. 알람도 없이 스스로 눈 뜨고 일어나 부산하게 요리하고 먹이고 청소하며, 내가 이제 좀 엄마 노릇을 하는구나 뿌듯했다. 아이를 돌보고 살림을 할 때마다 잔소리하며 책망해오던 나는 그날 가소롭게도 스스로에게 감격해하며 일기를 남겼다. 그리고 그날 이후 내리 5일 동안은 아침에 일어나 아이를 챙긴 건 모두 남편이었다는 걸 알게 됐다. 집에 더 오래 있다 보면 가끔가다 욱하고 남편에게 화나는 순간이 있는데, 나의 새벽 기상이야말로 급발진이었다. 기억은 왜곡되고 팩트는 소중하다.

우리가 키우고 있는 아기는 이제 태어난 지 7-8개월 즈음 되었다. 7개월의 아기는 관찰을 즐기고, 잘한다. 주로 낯가림한다 표현하는데, 낯을 가린다는 건 낯을 알아본다는 뜻이다. 모르는 사람을 보면 시부직이 고개 숙이는 반면, 아는 얼굴을 보면 단번에 엉덩이를 들썩거리며 반가운 기색을 한다. 아침에 일어나 꼬물거리고 있는 아기에게 까꿍 인사를 하면, 망설임 없이 얼굴에 함박 웃음꽃이 핀다. 좀 더 퍼질러 자고 싶은 욕구가 사라진다… 잠깐. 정신 차려 새벽 다섯 시 반이야. 좀 더 자자 아가야.

사람도 만나기 힘들고 맨얼굴도 보기 힘든 코로나 시대에 아기가 낯을 너무 가리지 않으면 좋겠기에 나는 매일 점심밥을 먹으면 아기를 메고 산책을 나갔다. 조금만 걸어가면 큰 시장이 나와서 우리는 매일 시장통을 쏘다녔다. 앞으로 아기를 메어 아기의 표정을 볼 순 없었는데, 지나치는 사람마다 웃길래 슬쩍 보았더니, 아기는 연신 다리를 파닥거리며 낯선 얼굴들에게 핼쭉 웃음을 건네고 있었다. 과일 파는 아저씨에게도, 공원 정자에 쉬고 있는 할머니들에게도, 횡단보도에서 기다리는 젊은 커플에게도. 싱글싱글 웃는 아기 덕에 처음 보는 사람과 곧잘 이야기도 나눴다. 물건 살 때 말고는 동네에서 이야기해본 적이 없었던 것 같은데. 안녕하세요 안녕히 가세요 할머니 이모 삼촌. 아기와 지내다 보면 어린 시절을 자주 떠올리게 된다. 낯설도록 서울이 정겨워지며 기분이 좋았다.

그러면서도 나는 나의 낯가림을 종종 마주치기도 했다. 산후조리 이후 사람들을 조금씩 만나기 시작했을 때, 입이 좀처럼 떨어지지 않아 참으로 난감했다. 반지르르 예쁘게 말할 줄 분명 알았는데, 어찌 퉁퉁 불은 면발처럼 투박하게 끊겨 나오는 내 말이 너무 이상했다. 아기와 너무 옹알옹알 대며 살았나. 출산 후 기억력과 함께 언변술도 감퇴한 걸까. 꽤나 직접적이고 단순하게 튀어나오는 표현들은 어쩌면 보고 느끼는 대로 아기에게 그대로 표현해주며 연습 된 것이 아닐까 생각했다. 아기와 동행할 땐 더더욱 그렇다. 본래 나보다 더 쌩얼굴의 인간이 되는 것 같다. 아직 아기와 누군가를 만나는 경험이 적어 그런지, 날 꾸며내는 페르소나는 만들어지지 않았다. 이런 얘길 했더니 신생아 애기 엄마는 끄덕거리고, 중학생을 키우는 엄마는 날 가소로워한다. 그래 어디 두고 볼 일이다.

집 밖으로 나와 아기와 동행하며 그간 해보지 않았던 고민들을 한다. 도서관에 책을 빌리러 가야 하는데, 유모차가 열람실에 들어갈 수 있는지. 수유실이 없으면 장애인 화장실은 어디에 있는지. 9킬로 아기가 이젠 무거워 유모차를 태우고 싶은데 과연 버스를 탈 수 있는 건지. 아직 지하철도 타보지 않았다. ‘노키즈존’인지 아닌지 식당에 전화해 물어봐야 할지. 아기를 보고 웃지 않는 카페 주인을 보며, 금방 나가야겠다고 생각했다. 노키즈존이 아직 없어지지 않았다니 끔찍하다.

아기와 동행하며 내가 가장 긴장하는 순간은 아기가 소리를 낼 때다. 하루는 거리를 산책하는데 옹알이를 연습하는지 아님 어디가 불편하거나 졸린지 아기가 우렁찬 목소리로 아아 하고 외쳤다. 순간 내 몸이 얼어붙는 동시에 엉덩이를 토닥토닥 거리는 손이 빨라지고, 발걸음을 재촉한다. 거리는 왜 이리 조용한 지 아무 소리도 들리지 않고 아기 소리만 들리는 것 같다. 사람들이 시끄럽다 눈치 줄까 걱정하는 내게 남편은 어렸을 때 이렇게 소리 내지 않은 사람은 아무도 없었을 것이라 말했다. 맞는 말이다. 다소 마음이 풀어지면서도, 긴장으로 굳어진 등이 쉽게 풀어지진 않는다. 이후 함께 간 카페에서, 식당에서, 도서관에서, 은행에서 아기가 소리를 내기 시작하면 어찌나 내 몸이 옴짝달싹을 못 하는지. 삐죽삐죽한 시선들이 사방에서 날아드는 것 같았다. 스스로를 불청객처럼 느끼는 내 몸의 긴장이 오히려 아기에게 더욱 불편한 느낌으로 다가갔을지도 모른다.

아기는 끊임없이 움직인다. 움직인다는 게 살아있다는 뜻인 것처럼. 그래서 아기와 함께 있으면, 나도 쉴 새 없이 움직인다. 무릎을 굽실굽실 구부리며, 토닥토닥 엉덩이를 두드리고, 얼굴을 보았다가 볼에 뽀뽀를 했다가, 몸을 이리저리 왔다 갔다 한다. 고요하게 앉아 모두 제 볼일을 보고 있는 가운데, 오르락내리락 돌렸다 두드렸다 하며 움직이고 있는 우리의 존재가 낯설게 느껴진다. 나도 작년엔 저기 앉아 조용히 타자를 두드리고 있었는데, 오늘은 테이블 옆에서 춤을 추고 있다니.

아기와 함께 가지 못할 곳이 어디 있을까. 어디든 가고 싶다. 여기가 우리 사는 곳이고, 사람 사는 곳이라고 아기에게 알려주고 싶다. 다른 엄마들은 어떻게 하지 인터넷으로 찾아보기도 하고, 여러 공간에 갈 때마다 둘러보며 눈으로 아기들을 찾는다. 눈을 마주칠 때마다 한 번씩 더 웃어 준다. 우리 모두 익숙해질 시간이 필요하니까. 옛날처럼 버스에서 운다고 아기 안아줄 사람은 찾기 힘들겠지만, 이 움츠러드는 몸이 편안하게 펴질 수 있도록 오늘도 나가고, 내일도 나갈 것이다.

글 | 소영