30화. 춤을 잉태하는 계절 – 춤추며 그러모은 문장들

올해 여름은 춤을 추기보단 춤이 만들어지는 여정을 지켜보는 데에 더 많은 시간을 할애하고 있다. 현재 ‘오!마이라이프 무브먼트 시어터’가 기획한 ‘꿈의 무용단’ 프로젝트에 참여 중이다. 몿진의 이름으로 협업하게 된 첫 프로젝트다. 몿진은 프로젝트에서 아카이빙 역할을 맡았다. 춤을 글로 기록하는 일. 몿진의 시작과 끝에 있는 일.

‘꿈의 무용단’은 어린이 무용단의 이름이다. 꿈과 어린이가 나란히 나열될 때 먼저 떠오르는 것은 상투적이다. 어린이라면 응당 꿈 하나쯤은 지니고 있어야 하지 않겠나, 같은 뻔한 관념으로 흐르기 십상이다. 정작 꿈꾸기 어려운 세계를 만들어 놓고선. 잘 먹고 잘 싸고 잘 자고 좋은 꿈 꾸는 게 어린이라는 존재 아니겠는가, 라는 문장을 떠올리며 옅은 농도의 대상화가 묻어 있는 걸 확인한다. 잘 먹고 잘 싸고 잘 자고 좋은 꿈 꾸는 건 인간이라면 누구나 영유하고 싶은 일상 아닌가. 나는 고루한 생각을 하는 어른이 되어 과연 이곳에서 진정 누군가의 꿈이 춤으로 펼쳐질 수 있을 것인가, 의구심과 기대감을 오락가락 저울질하며 매주 북한산아트센터로 향한다.

춤을 추게 될 어린이들이 모이기 전, 어른들이 먼저 모였다. 안무가와 무용수 이외에도 연극배우, 영상 감독, 음악 감독 등 춤과 가까이 지낸 여럿의 사람들. 이들이 가장 먼저 한 것은 어린 시절의 기억을 가만가만 되살려본 일이다. 둥글게 모여 앉아 사람들이 채집한 단어는 아래와 같다.

놀이터. 긴 머리. 여자. 연못. 우유 박스. 88올림픽. 친구. 개구리. 영어. 파워레인저. 게임. 누룽지. 춤. 무용학원. 짝꿍. 자동차. 수박. 수련회 장기자랑. 폴더폰. 학 천 마리. 바오밥 나무. 정글짐. 자전거.

어린 자아가 고개를 빼꼼하고 슬몃 튀어나온다. 누군가의 어떤 시절, 세계의 전부이기도 했던 것. 마치 이사를 앞두고 집을 정리하다가 나만의 보물 상자를 발견한 것 마냥, 잊고 지내던 기억이 와르르 쏟아진다. 어머, 이거 한참 찾았는데. 여기 있었구나! 반짝이고 영롱하고 충만한 기억을 기대하며 뚜껑을 연다. 하나하나 찬찬히 들여다보면 거기엔 눈물 자국과 땀방울, 충돌하던 욕망과 성장의 통증이 서려 있다. 각자의 작은 유리구슬이 어떤 기억을 매개로 빛나고 어두웠는지 이야기 나눈 후, 사람들은 한 시절을 건너가고 있을 이들과 만나기 위해 마중물 같은 질문을 준비했다. 사람들의 물음은 이렇게 이어진다.

다른 사람이랑 몸이 닿을 때 어떤 느낌이야?

무얼 할 때 가장 좋아?

아무에게도 알려주지 않은 비밀이 있어? (말은 안 해줘도 돼)

혹시 울고 싶을 때가 있니?

좋아하는 것과 좋아하지 않는 것이 무엇이야?

우주와 생명에 대해 어떻게 생각해?

언제 외로움을 느끼고, 언제 마음 가득 행복하고 즐거워?

그럴 때 몸은 어때?

사랑은 뭘까? 사람은?

어른이 되어도 도무지 답할 수 없는 인생의 수수께끼가 둥근 원 안으로 잔뜩 모였다. 둥근 원의 중심이 어쩐지 속으로 푹 꺼져 들어가 우묵해진 듯 착각도 인다. 아직 본격적으로 몸을 움직이기도 전에, 생에 대한 기억과 열망과 의지가 한데 모여 꿈틀꿈틀한다.

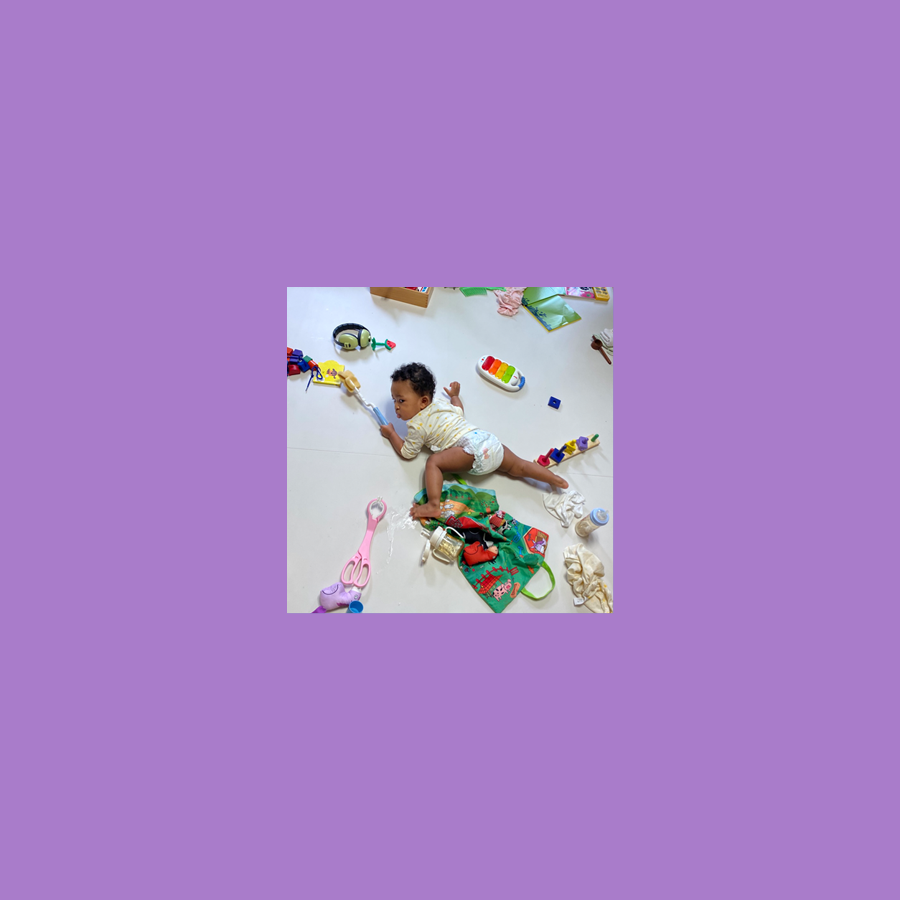

태곳적 움직임을 보다 선명히 기억하고 있을 몸. 아직 사회의 편견과 불평등이 또렷이 각인되기 전의 몸. 시대와 불화한 흔적이 덜한 몸. 기쁨도 슬픔도, 성취도 좌절도 가능성의 형태로 존재하는 몸. 그 몸들을 만날 것이다. 그 몸들에서 춤이 탄생할 것이다. ‘꿈의 무용단’은 어쩌면 어린이에게 춤을 꾸어 오려는 꿍꿍이일지도 모른다는 엉뚱한 생각이 든다. ‘꿈꾸다’의 ‘꿈’이 아니라, ‘꾸어오다’의 줄임말이 아닐런지.

글 | 보코