5화. 창과 방패 – 우리 몸 관찰일기

뚫으려는 자와 막아서는 자. 지금 내 딸과 나다. 아이는 이제 가고 싶은 곳으로 기어가고, 손을 잡고 일어서 걸어간다. 생각대로 움직이는 만큼, 원하는 걸 이루고자 하는 마음도 커졌다. 누군가의 말을 듣고 따른다는 건 굉장히 오랜 교육의 결과로 얻어지는 고도의 능력이라는 걸 깨닫는다. 말을 듣긴 왜 들어? 지금 내가 당장 해보고 싶은 것이 천진데. 엄마, 비켜!!

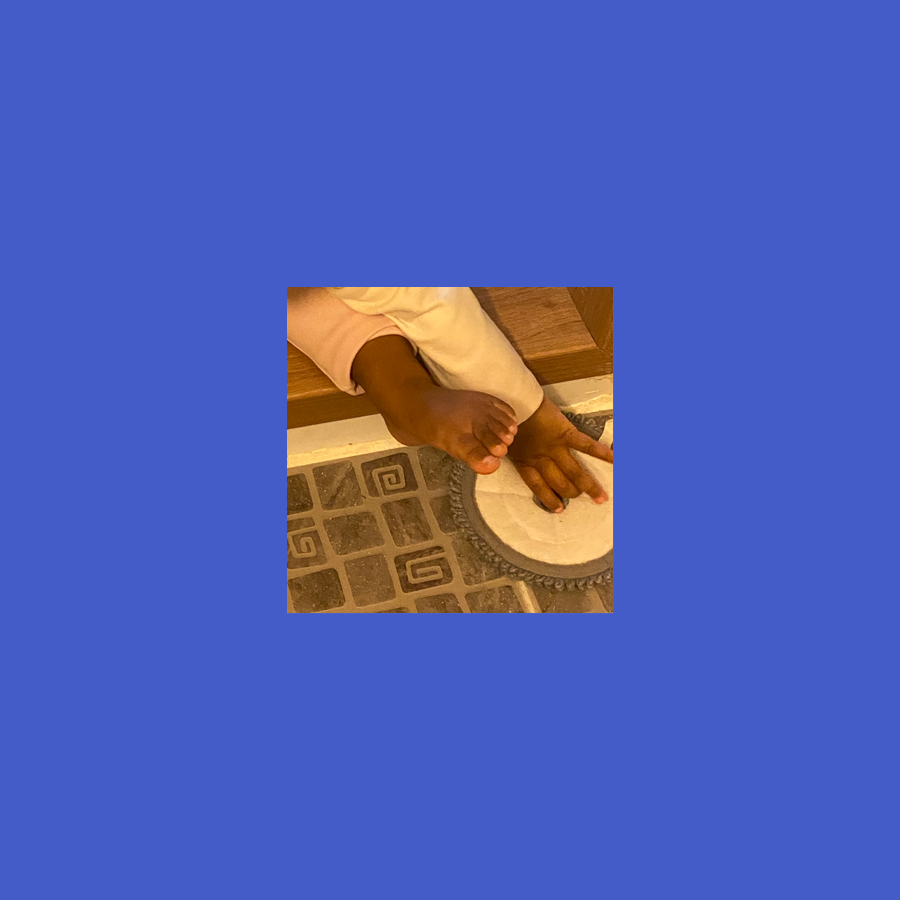

화장실 문을 열고 나오면, 혀를 샐쭉 내민 채 웃으며 빼꼼 보고 있는 아기가 앞에 앉아 있다. 꼭 생선가게 앞에 앉은 고양이마냥. 화장실은 얼마나 재밌는 놀이터인가. 다른 방바닥이랑 차원이 다르다. 바닥에 앉아 손에 물도 묻혀보다가, 배수구에 코를 박고 들여다봤다가, 바닥 솔을 쓱쓱 문질러도 봤다가, 세숫대야에 고인 물도 콕 찍어 먹어봤다가… 여기서 이제 보다 못한 엄마가 등장하는 순간이다. 그건 아닐세!!

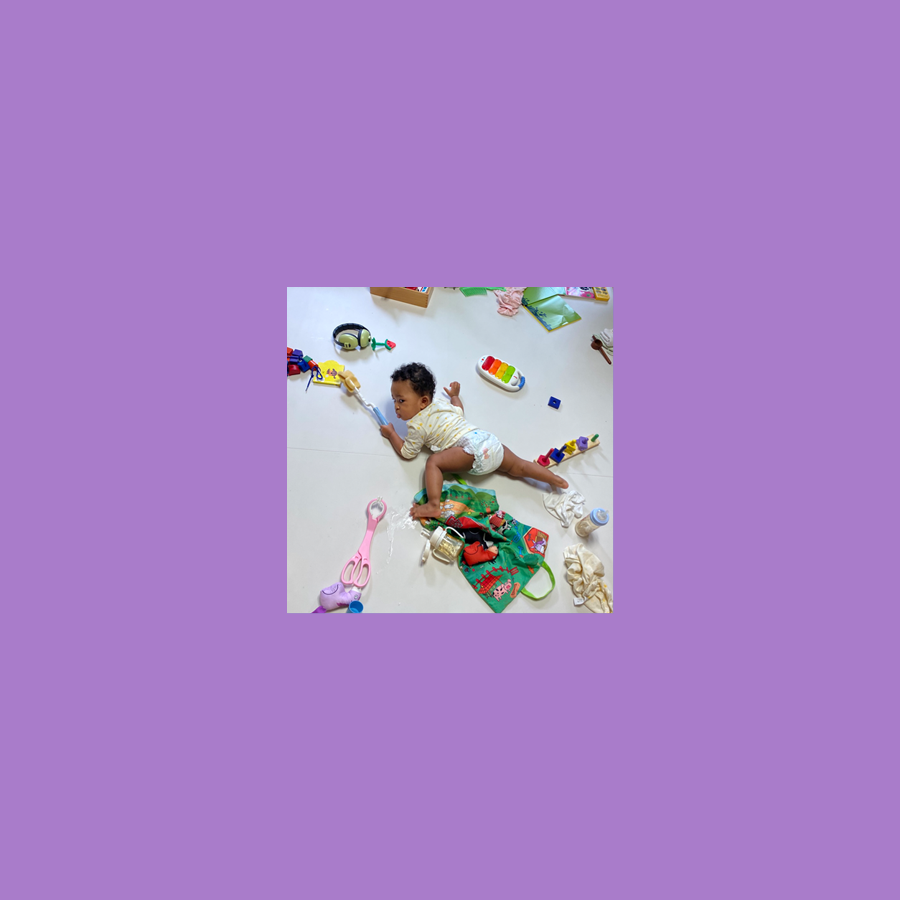

쓰레기봉투는 온갖 신기한 물건들이 가득 든 보물상자요, 으스스한 바람이 불어오는 냉장고 속은 꼭 들어가 보고 싶은 버킷리스트, 더럽고 위험한 건 어른들의 소관이요, 일단 손에 잡히는 건 씹어 보고 만져 보고 들어가 봐야 하는 게 아이의 세계다. 던지면 줍고, 쏟으면 닦고, 빼면 넣고. 어느 날 아이가 지나간 자리를 보다가, 창조와 파괴의 신, 인도의 시바신을 떠올렸다. 왕성하게 뻗어가는 아이의 의지는 어떤 날은 기운찬 하루를 만들어 주었고, 때로는 블랙홀처럼 나를 빨아들이기도 했다.

무작정 돌진하는 아이를 보호한답시고 막아서는 나를 보며, 한편으로 불쑥 고개를 드미는 나의 욕망을 만난다. 이번엔 나를 보호하기 위해서. 나 혼자 일을 보는 사이 내 곁으로 기어와 바짓가랑이를 붙잡고 안아달라고 눈물이 그렁그렁한 아이를 무시하기는 쉽지 않다. 누구보다 보호받아야 할 이 쪼그마한 아기 앞에서 내가 뭘 한다고. 한번 자리 잡은 마음은 좀스럽게도 쉽게 사라지지 않는다. 지금 밥을 먹고, 좀 더 자고, 이 책을 읽고, 잠깐 혼자 있고 와 같은 사소한 일상을 내 마음대로 해보고 싶은 마음.

이럴 때 엄마는 어떻게 했을까. 무엇이든 양보해준 것 같은 기억 속에 엄마도 전전긍긍하는 순간이 있었을까. 엄마처럼 희생하며 살지 않겠다고 다짐했던 어린 시절이 있는데, 아이를 키우며 어느 때보다도 엄마를 참고하는 지금의 내가 있다. 그런 날들이 떠오른다. 나를 위한다고 막아서는 엄마, 한 치의 양보도 없는 나. 아무것도 바라지 않고 엄마의 절대적인 이해가 절실히 필요했던 날들이 있었다. 맞섰던 이유가 결국엔 이해받기 위함이었다고. 완고한 벽을 뚫기 위해 이리 박고 저리 박고 애썼던 자세가 나에겐 익숙했는데, 거침없이 내 다리를 밀치며 돌진하는 아기를 보며 나는 나의 엄마를 다시 만난다. 네가 그렇게 하고자 한다면, 결국엔 못 이기는 척 나도 풀고야 말겠지.

아이와 나의 욕망을 저울질하는 것이 부끄러워 남편에게 말했더니, 자신도 똑같이 느낀단다. 테트리스처럼 남편과 나의 시간은 집 안과 밖을 빈틈없이 채우느라 매일 시간과의 싸움을 벌인다. 마감이 있을 땐 피가 마르는 심정으로 이리저리 갈팡질팡하다, 결국 내가 모자란 탓이라 생각을 끝맺게 되는데, 남편은 아기는 둘이 키울 수 있는 게 아니란 걸 한 번 더 강조했다. 다음 달엔 남편의 고향, 부르키나파소로 떠난다. 낯선 곳에서 아기가 아플까 걱정이 들지만, 한편으로 마음이 매우 편하다. 우리가 머무는 집은 언제나 사람이 많을 것이기 때문이다. 삼십 분, 한 시간씩 아이와 놀아줄 이웃과 가족들이 있기 때문이다. 그러자 온몸으로 막아내고 버티고 있던 팽팽한 줄다리기가 매우 느슨해지는 걸 느낀다. 줄다리기는커녕 아이와 함께 깡총깡총 줄넘기를 할 판이다.

글 | 소영